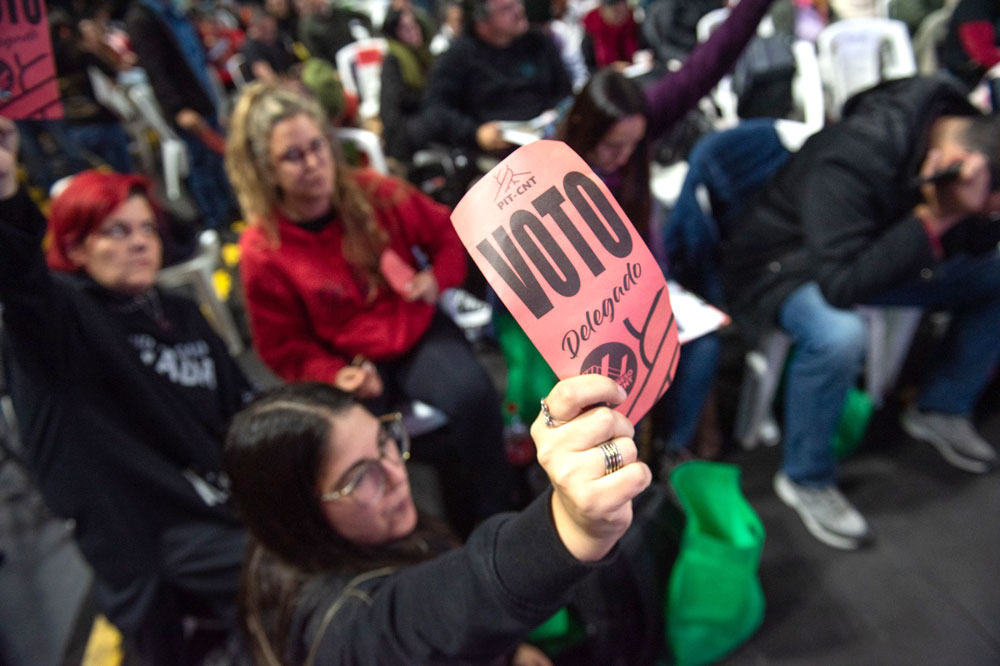

Una encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y el Instituto Cuesta Duarte durante el XV Congreso del PIT-CNT realizado en mayo de este año, arrojó datos relevantes sobre la composición, preocupaciones, logros y desafíos del movimiento sindical uruguayo.

De acuerdo a los resultados de la investigación, la central sindical uruguaya muestra avances significativos en términos de participación femenina y renovación, junto a la consolidación de estructuras representativas maduras. Da cuenta de nuevas sensibilidades en torno a la salud mental, la violencia de género y el ambiente. Si bien persisten desafíos, los datos permiten vislumbrar, en ese amplio espacio de más de mil delegados al Congreso, un profundo compromiso con su tiempo, así como atención a las transformaciones del mundo laboral y a los impactos sociales del modelo económico vigente.

El equipo de investigación del Instituto de Psicología Social (IPS) de la Facultad de Psicología de la UDELAR estuvo compuesto, entre otros, por los investigadores Jorge Peloche y Héctor Seco y los estudiantes Melanie Machado, Camila Otero y José Adrián Benavidez, y trabajó en acuerdo con el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, para realizar una caracterización de las y los delegados del XV Congreso de la central sindical a través de la realización de la encuesta mencionada en dicha instancia.

Según se detalla en el informe académico, la encuesta, digital y autoadministrada, permitió caracterizar “socio-demográficamente a las y los delegados, así como relevar sus preocupaciones, vivencias y perspectivas”. También se indica que los ejes abordados incluyen “el impacto de la militancia en la vida personal, la articulación entre género y sindicalismo, logros y desafíos sindicales, y temas de salud y ambiente”.

Avance sostenido hacia la paridad de género

Uno de los datos más destacados de la encuesta es el sostenido incremento de la participación femenina. El 46% de las respuestas provinieron de mujeres, cifra que se mantiene respecto al récord alcanzado en el Congreso de 2021. En comparación histórica, en el V Congreso de 1993, “apenas el 19% de las y los congresales eran mujeres”. Según los registros de acreditación electrónica, durante las jornadas del Congreso de 2025, “la participación efectiva femenina osciló en un 44%”.

En cuanto a la elección de la nueva Mesa Representativa, “15 de los 41 cargos fueron ocupados por mujeres. Aunque aún lejos de la paridad, estos datos evidencian un avance hacia una representación más equilibrada en los órganos de dirección sindical”.

El relevamiento muestra que son mayoría las mujeres en la franja etaria de 25 a 34 años y alcanzan un 48% en la de 45 a 54 años.

La edad promedio de los delegados se ubica en los 46 años, dos más que en el XII Congreso de 2015, lo cual sugiere cierta estabilidad generacional.

En cuanto al lugar de residencia, “si bien persiste una sobre-representación de Montevideo (55% de los delegados frente a un 40% del empleo en la capital), se evidencia un cambio sustancial respecto al V Congreso de 1993, donde el 72% provenía de la capital”.

La renovación en la participación también es un dato relevante. “Casi la mitad de los delegados ya había asistido al Congreso de 2021, un 24% al de 2015, y sólo 160 personas estuvieron presentes en todos los congresos de la última década”. Este recambio está vinculado, entre otros factores, al creciente protagonismo de las mujeres en la vida sindical.

En el trabajo se subraya que un dato que distingue a Uruguay de otras realidades sindicales internacionales “es la paridad entre representantes del sector público (48%) y privado (52%)”. Esta relación se mantiene desde hace diez años, en contraste con la fuerte caída de la afiliación del sector privado registrada en los congresos de los años ochenta y noventa. “En 2003, por ejemplo, solo el 32% de los delegados provenía del sector privado”.

La actual Mesa Representativa quedó conformada por 41 sindicatos con un voto cada uno, sin importar su número de afiliados. Esta disposición estatutaria apunta a “equilibrar el peso relativo de los sindicatos más numerosas y garantizar una representación más equitativa”.

Antigüedad sindical, responsabilidades y formación

Otro cambio en la composición de los delegados refiere al tipo de tarea que desempeñan. “En comparación con el XII Congreso de 2015, se consolida una tendencia decreciente de quienes se definen como ‘obreros’ (del 25% al 17%) y un aumento de quienes cumplen funciones de empleados, funcionarios o administrativos (del 40% al 50%)”. Este fenómeno puede estar vinculado a la “expansión de los sectores de servicios en la economía uruguaya desde los años noventa”.

En términos de experiencia, “el 80% de los delegados trabaja hace más de diez años en la misma rama de actividad, el 68% está afiliado a su sindicato desde hace más de una década y el promedio de años como delegado es de 11”. Estos indicadores evidencian un “sindicalismo institucionalizado”, donde la acumulación de experiencia resulta clave para el ejercicio de responsabilidades. “Estos datos se corresponden con organizaciones maduras, con un grado de institucionalización relevante, en las cuales se necesita una prolongada acumulación de aprendizajes para ejercer cargos de representación, tanto sea en el lugar de trabajo como en las direcciones sindicales”.

También se indica que, “el 57% de los delegados ocupa cargos en la directiva de sus sindicatos y un 26% se identifica como delegado de base, lo cual demuestra una fuerte conexión entre la dirigencia y las bases sindicales”. Además, “el 54% participa en mesas de negociación colectiva” y, dentro de ese grupo, “el 58% son mujeres, lo que refuerza la hipótesis de una paulatina feminización de los espacios de representación”.

En cuanto a la formación, “el 70% ha realizado cursos sindicales, destacándose contenidos vinculados a la negociación colectiva y la salud laboral”.

Políticas de género e impactos de la militancia en la vida personal

Respecto a la institucionalización de la perspectiva de género, el 65% de los delegados declara que su sindicato “cuenta con protocolos contra la violencia de género” y el 70% reconoce la “inclusión de cláusulas de género en los convenios colectivos del sector”.

En relación a situaciones concretas de violencia de género, las respuestas mencionan con frecuencia “violencia física, política, simbólica y sexual”. La mayoría de estos casos se localiza en “los espacios laborales, aunque también hay referencias a situaciones dentro de los propios sindicatos”.

Un capítulo fundamental del informe indaga sobre el impacto de la militancia sindical en la vida personal. Las respuestas revelan un efecto profundo en las dimensiones familiares, relacionales y emocionales. Si bien algunos reportan “estrés” o “afectaciones en la salud mental”, otros destacan beneficios como la “creación de redes de contención, acceso a formación y sentido de pertenencia”. La militancia es vivida como una forma de “resistencia subjetiva frente al capitalismo contemporáneo, una herramienta para reconfigurar vínculos y construir comunidad”.

Logros y desafíos del sindicalismo

Entre los logros de la acción sindical, los delegados destacan sobre todo las luchas recientes, especialmente la resistencia ante la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la reforma de la seguridad social. Aun cuando los resultados no fueron favorables, se valora la “capacidad de dar batalla, de marcar agenda y de obtener respaldos”.

Los desafíos identificados se agrupan mayoritariamente en torno a la categoría “trabajo”, con menciones a “los salarios, la creación de empleo, la reducción de la jornada laboral y las condiciones de trabajo”. También sobresale la necesidad de “preservar la unidad del movimiento sindical como herramienta de lucha”.

La salud y el ambiente en la agenda sindical

Por primera vez se incorporó un módulo específico sobre “salud y ambiente”. Un 78% de los encuestados identificó “problemas de salud en los entornos laborales, entre los que sobresalen la salud mental, el burnout, el estrés, depresión, adicciones (drogas, alcohol, ludopatías), trastornos psicológicos y psicofísicos”. También se mencionan “dolencias físicas (columna, extremidades, cefaleas, problemas auditivos y respiratorios), y casos psiquiátricos, incluyendo la autoeliminación”. La mayoría de las respuestas se centraron en los entornos laborales.

En cuanto al ambiente, y en relación a las externalidades de los procesos productivos, se registraron numerosas menciones a “problemáticas concretas como contaminación, deficiencias en la gestión de residuos, ruido, problemas en el uso de recursos naturales y afectaciones al agua y al paisaje”. Esto sugiere un terreno fértil para el desarrollo de una agenda sindical ambiental.

Conclusiones

Finalmente, en el estudio se expresa que “todas estas aproximaciones remiten a conocer quiénes son y qué opinan las y los delegados al Congreso del PIT-CNT” y, se aclara que “no necesariamente se pueden trasponer como un análisis del conjunto del movimiento sindical”, constituido por una vasta red de organizaciones y militantes.

“Estamos en presencia de un numeroso plantel de delegadas y delegados quienes, en este 2025, con una representación de género próxima a la paridad donde se equiparan los trabajadores de los sectores público y privado, presentan una lectura preocupada con la realidad del mundo del trabajo, con asuntos que ocupan un amplio espectro, desde las condiciones del mismo en cuanto a salarios y puestos de trabajo, hasta las emergentes en problemas como los de salud mental”, se concluye en el trabajo de investigación. Se indica así mismo que, las preguntas específicas sobre género y violencia, así como las que refieren a temas ambientales, encuentran un amplio eco, aportando valiosos insumos para el diseño de la agenda de la acción sindical.